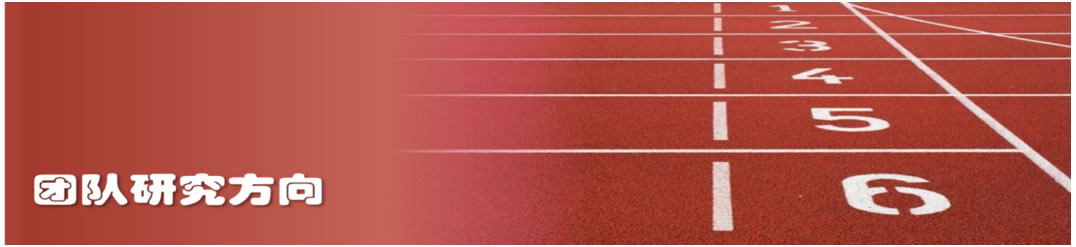

研究方向1:低温铁尾矿砂混凝土材料

铁尾矿砂代替天然砂具有显著优势,但却存在冻融循环环境下抗冻耐久性降低等问题。在低温循环荷载作用下,铁尾矿砂混凝土细观结构和宏观性能逐渐劣化。本研究方向拟采用同步辐射X射线CT断层扫描及非接触全场DIC等多种检测技术,探索冻融循环荷载作用下混凝土微观结构和宏观性能演变规律,结合铁尾矿砂材料特性优点,研发适于低温环境的铁尾矿砂混凝土制备技术。通过优化混凝土内部的孔结构,改善其贯通性和力学性能,从而提出提高铁尾矿砂混凝土低温耐久性能的强化机制,研究成果可为铁尾矿砂混凝土寒区应用奠定理论基础。

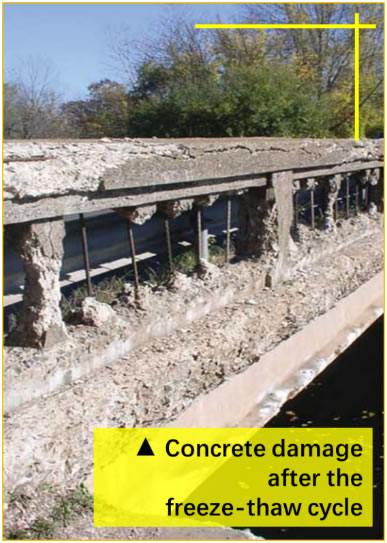

研究方向2:大型结构健康诊断

本学科方向对经验模态分解(EMD)方法的改进进行了长期和重点研究。本团队尝试将所提出的结构模态参数识别方法与数据融合和神经网络相结合,开发出适合于大型结构健康诊断的损伤识别系统;同时积极开展将分形理论、数据融合和神经网络等技术相结合,利用多学科间的交叉和渗透,开发出更为有效的结构模态参数识别和损伤识别方法,不仅可以直接应用于工程实际,部分解决结构健康监测领域的技术难题,获得具有自主知识产权的核心技术,而且对降低(地震)灾害给人类造成的伤害,促进石油化工构筑物在安全与防灾减灾领域技术的发展都有重要的理论和现实指导意义。

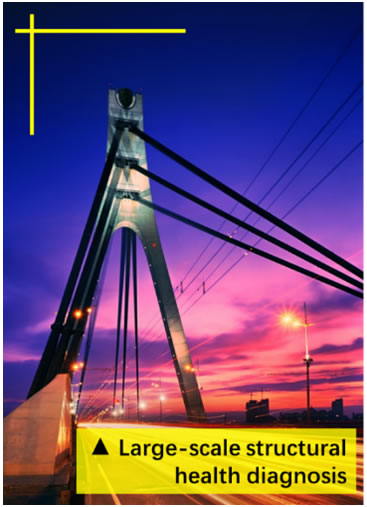

研究方向3:透水混凝土材料

透水性混凝土具有调节地表温度、减轻环境负担、净化水质、缓解“热岛效应”、吸声降噪、美化环境等优点。应用透水混凝土材料,推进我国海绵城市建设,将最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响。透水性混凝土的透水能力源自其内部大量贯通的孔隙结构,但其在使用中易受到外部环境影响而寿命较短。本团队围绕透水混凝土材料的制备和性能优化,针对雨水、地表径流对透水混凝土材料的影响进行探索,并开发适用于寒区应用的透水混凝土制备技术。本研究方向的成果有望在海绵城市建设中获得良好的应用。

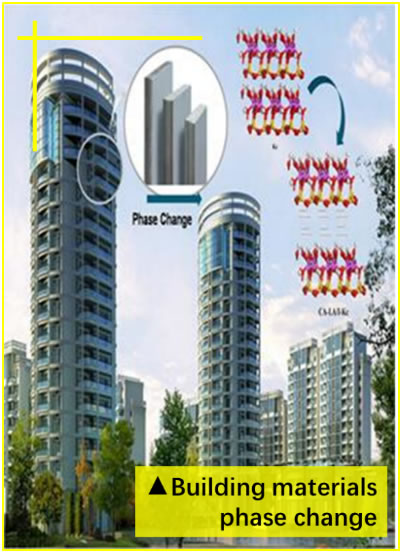

研究方向4:储能材料混凝土

混凝土内部温度控制一直都是困扰行业的技术难题,特别是混凝土升温和温度梯度较大时对结构耐久性造成的巨大危害。将矿物基储热材料作为一种组分引入混凝土中,在不改变水泥早期水化性能的前提下,混凝土中的复合相变材料能感知混凝土在水化过程中的温度变化,发生相变储热,起到有效控温的作用,大大提高混凝土的使用寿命。研究制备的新型储能骨料可以满足混凝土的基本性能要求,实现对我国矿物材料资源的高值化加工与利用,拓展矿物材料资源利用范围,实现矿物资源开发利用的最佳综合效益,为矿物资源的规模化、高值化利用提供技术支持和示范。同时也为开发新型储能混凝土材料的拓展应用奠定了基础,对于混凝土的温控防裂具有重要意义。

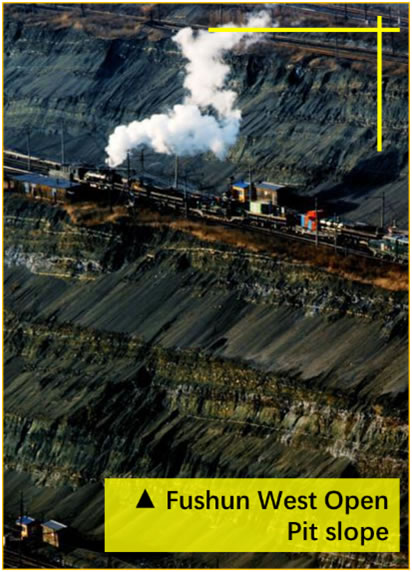

研究方向5:岩土稳定性评价与利用

岩土体稳定性评价与利用研究是地基工程、边坡工程、地下工程、水利工程等工程顺利开展、安全运作的前提。本研究团队在滑带土的物理性质和微观结构特性基础上,通过反复剪切、三轴剪切和环剪室内试验以及原位剪切试验,重点研究不同饱和度、应变速率、粗粒含量及应力状态下的滑带土强度参数,并系统地展开滑坡在不同变形状态下的滑带土强度动态特性研究。结合典型碎石土滑坡的变形状态与滑带土强度的动态特性,研究滑坡稳定性的动态变化规律。从岩体材料均质性的角度,重点研究了侵入岩脉的性状对洞库围岩稳定性的影响。本研究方向为地下洞库的初期选址和后期支护提供理论支撑。

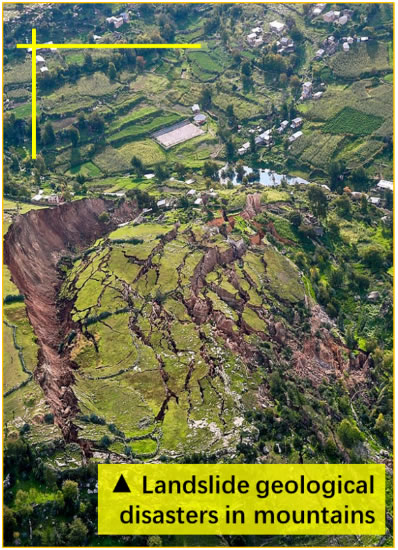

研究方向6:地质灾害预测预报

土资源部统计发现,我国发生的地质灾害逐渐呈现出小型化、隐蔽性、随机性等特点,表现为多因素影响下的复杂过程。本研究团队针对堆积层滑坡,以库水或者地下水位为动力因子,并将库水变动或者水位变动形成的渗流场加卸载变化过程作为加卸载动力过程,以滑坡的位移速率变化作为对库水动力的响应,分别建立库水动力加卸载与位移速率响应耦合、地下水位加卸载与位移速率响应耦合的加卸载响应比预测模型。并从力学角度对加卸载作用进行判别,使用滑坡其监测点数据进行加卸载响应比计算、预测滑坡的稳定性,并利用宏观变形破坏迹象对改进的模型预测结果进行验证。本研究方向将为多因素影响下复杂地质过程的预测提供有力支撑。